من القتل للتسلية إلى مدافع عن الحيوانات.. قصة صياد غسلت الأهوار بندقيته

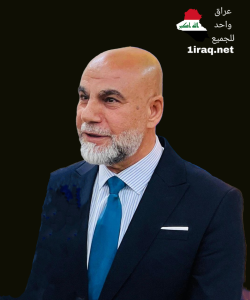

لم يكن أحمد الساعدي يدرك، حين نصب أول فخّ لصيد الطيور في طفولته، أن شغفه ذاك سيقوده يوماً ليصبح واحداً من أبرز المدافعين عن الحياة البرية في الأهوار العراقية

بين عشبةٍ ونخلة، وبين بندقية وفخّ بدائي، تشكّل وعيه البيئي من داخل التناقض ذاته، شغف بالصيد، ثم ندمٌ عليه، وتحوّلٌ جذري إلى مشروع شخصي لحماية ما تبقى من الكائنات التي كانت رفيقة أيامه.

وقال الناشط البيئي، أحمد الساعدي وتابعه موقع (عراق واحد للجميع): “وُلدت ونشأت في المدينة، لكن زياراتي المتكررة إلى أقاربي في أهوار ميسان تركت أثراً عميقاً في داخلي”، مضيفاً أنه “كنت أحدق بدهشة في المياه الصافية، حيث تسبح الأسماك والسلاحف والأفاعي، فيما أراقب الطيور وهي تحطّ على رؤوس القصب، والصيادين وهم يمارسون مهنتهم التقليدية بشباكهم و(البَلَم)”.

وتابع: “كانت مشاهد لا تُنسى، زرعت بداخلي حب الطبيعة من دون أن أدرك حينها أن هذا الحب سيضعني لاحقًا في مواجهة مباشرة مع نفسي”.

الحب في الأهوار.

ولفت الى أنه “بدأ حبي وشغفي بالأهوار في سن مبكرة، من خلال زياراتي المتكررة لعائلة والدتي في القرى القريبة من الأهوار، وكنت أُفتن بالحيوانات والطيور والمزارع، ومع مرور الوقت بدأت أتعمق في هذه البيئة وأتجوّل في المسطحات المائية التي كانت وقتها زاخرة بالحياة، وكانت المياه صافية لدرجة أرى فيها الأسماك والسلاحف وحتى الأفاعي وهي تغوص في القاع”.

وأكمل: “في تلك الفترة، كان الحلم الأول أن يكون جزءًا من حياة الصيادين الذين أراقبهم بإعجاب، لكن ظروفه المعيشية لم تسمح له بامتلاك الأدوات التقليدية، فبدأ بأساليب أبسط، بنَصب الشِباك في المزارع القريبة، مستخدمًا التمويه النباتي والتربّص في الحفر، كما كان يفعل آباؤه وأجداده ممن يُعرفون بـ(الدواشة)، وهم الصيادون التقليديون للطيور الحرة”.

وأشار الى انه “كنت أصطاد الحجل الأسود بطريقة بدائية تعلمتها من أبي وأجدادي، باستخدام شبكة بسيطة وطُعم، ثم بدأت أتعلم طرقًا أخرى لصيد الطيور المستوطنة والمهاجرة، وفكرت باقتناء بندقية صيد قديمة، مثل (الطرمة) أو (أم السركي)”.

وبين: “كانت الأسلحة قديمة لكن يمكن تحويرها لتناسب الصيد بالصجم، ومارست هذه الهواية لفترة طويلة، وانضممت إلى رحلات صيد جماعية في الأهوار والمزارع، وحصلت حتى على هوية رسمية من جمعية الصيادين العراقية”.

وأردف: “مع مرور الوقت، ازداد شغف أحمد بالطبيعة، لكن شيئًا ما كان يتغيّر في الأفق، وبدأت مستويات المياه تنخفض، ومناطق بأكملها تجفّ، وأعداد الطيور والأسماك تتناقص بشكل ملحوظ، وتكررت زيارتي للأهوار، لكن لم أعد أراها كما كانت”.

وأوضح، أنه “في أحد الأيام، وبينما كنت في رحلة صيد، لاحظت أن الكثير من المسطحات قد جفّت، وماتت كميات كبيرة من الأسماك، ورأيت الحياة تختفي أمام عيني، وأحسست لأول مرة بأن ما أفعله ليس هواية بريئة، ذنب كنت أرتكبه من دون حاجة حقيقية للعيش أو الرزق، فقط من أجل التسلية”.

من صياد الى ناشط

كان التحوّل في حياة أحمد الساعدي قراراً مفاجئاً. يتذكّر ذلك اليوم جيّدًا، حين كان يسير برفقة أخيه وصديقه في إحدى مناطق الأهوار، يترقّبون الطيور بنظرات صيّاد اعتاد أن يتحفّز لكل حركة في السماء.

لكن المشهد هذه المرة لم يكن عادياً. طيور كثيرة، يعرفها جيدًا باسمها المحلي “البرينجي” (الغطاس)، كانت تئنّ بصمت في بركة من المياه المالحة، وكان الإنهاك بادياً عليها، لا قدرة لها على الطيران أو الغوص، يعرف الساعدي هذا النوع تمامًا، ويعلم أنه لا يستطيع الحياة إلا في المياه العذبة والعميقة، حيث يغوص بحثًا عن الأسماك، ومع كل لحظة تمرّ، كانت احتمالات نفوقها تتزايد”.

ولفت الساعدي، الى أنه “في تلك اللحظة، سقط كل شيء من يدي، ألقيت السلاح والذخيرة جانبًا، وركضت نحو البركة، غير آبه بملوحتها أو عمقها، دخلت المياه وأنا أفكر فقط بشيء واحد: كيف أنقذ هذه الكائنات؟”.

وتابع: “بمساعدة شقيقي، بدأت بنقل الطيور واحداً تلو الآخر، من المياه المالحة إلى الجانب الآخر من الطريق، حيث لا تزال بركة صغيرة من المياه العذبة تحتفظ ببعض من صفائها، وكانت الطيور بالعشرات، بل بالمئات، وقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا وجهداً كبيراً، لكن في نهاية اليوم، نجحنا في إنقاذ نحو ألف طائر من موت محقّق”، مبيناً أنه “حين انتهينا، نظرت إلى وجوه الطيور، كأنها تنظر إليّ أيضًا هناك، في تلك اللحظة، شعرت لأول مرة بالفخر الحقيقي. أحسست أني اخترت الحياة، وأن الدفاع عن هذه الكائنات بات واجبي، لا مجرد انفعال عابر، ومن هناك، بدأت مسيرتي كناشط بيئي، مدافع عن الطيور، والحيوانات، والأهوار، وسكانها الذين يتقاسمون الحياة مع هذه الكائنات منذ قرون”.

طائر الأهوار

لقب “طائر الأهوار” حمل دلالات راسخة في الذاكرة الشعبية، وعبّر عن صلة روحية عميقة ربطت أحمد الساعدي ببيئته، حيث أطلقه عليه شباب ميسان ممن تابعوا نشاطه البيئي، ووجدوا فيه صورة قريبة من تلك الكائنات التي تعيش بحرية في فضاء الأهوار، الطائر، كما يقول، رمزٌ للحرية والانفتاح، وهو أقرب تمثيل لتلك العلاقة المرنة بين الإنسان والطبيعة”.

ومن خلال رحلاته الطويلة ومراقبته المستمرة للحياة البرية، بدأ الساعدي يلاحظ أن “الخطر لا يهدد الطيور فقط، بل يمتد إلى الثديات التي تواجه العنف البشري المستمر، مثالًا واضحًا عن الذئب البري، الذي بات يُنظر إليه في الأرياف كخطر يجب القضاء عليه”.

وأكمل: “وجدت أن أكثر الحيوانات التي تُقتل في البرية هو الذئب، لأن رعاة الأغنام والصيادين يعدونه مؤذيًا بالضرورة، لذلك لا يترددون في قتله فور رؤيته، سواء اقترب من القرية أو مرّ في أطراف البرية، لكن الحقيقة أن الذئب جزء من التوازن الطبيعي، وقتله بهذه الطريقة يخلّ بمنظومة بيئية كاملة”.

ونوه بأن “هذه الملاحظات الميدانية، إلى جانب الحس الإنساني الذي اكتسبه مع التجربة، جعله لا يكتفي بالتوثيق، وتدخل أحيانًا في رعاية أو إنقاذ كائنات مصابة أو مهددة وشيئًا فشيئًا، لم أعد افرّق بين الطائر الذي يصطدم بشبكة صياد، أو الثعلب الذي يتخبّط في قفص معدني، فكلها، في نظري، ضحايا صامتة لبيئة تُستهلك ولا تُصان”.

وأشار الى انه “لا تنحصر علاقتي بالحيوانات في حدود المراقبة أو التوثيق، بل تمتد إلى الرعاية والعيش المشترك، ومن أكثر التجارب التي شكّلت لدي وعياً عاطفياً وبيئياً، كانت تجربتي مع أنثى ذئب اشتريتها من أحد تجّار الحيوانات عندما كانت لا تتجاوز 45 يومًا من عمرها”، منوهاً بأنه “أسميتها جازية، واعتنيت بها كما يُعتنى بطفل رضيع، وبدأت بإرضاعها الحليب، ثم أدخلت لها وجبات خفيفة من الدجاج واللحوم الطرية بحسب مراحل نموّها وحين بلغت ثلاثة أشهر، بدأت تدريجيًا في ترويضها وتعليمها بعض الحركات، رغم أن الذئب بطبيعته حيوان صعب الترويض”.

وتابع: “بمرور الوقت، أصبحت “جازية” فردًا من العائلة، واندمجت مع الأطفال والجيران، وتحوّلت من مفترس بري إلى كائن أليف يتلقى الأوامر، ويلعب من دون أن يشكّل خطرًا على أحد”.

سجّل الساعدي عدة مقاطع مصوّرة لجازية، نشرها بهدف تغيير النظرة النمطية عن الذئاب، والتأكيد على أن الخوف من هذه الحيوانات هو نتاج جهل وسوء تعامل، مردفاً أنه “كنت أريد إيصال رسالة، أن الذئب ليس شرسًا بطبعه، بل هو مخلوق جميل يمكن التعايش معه إذا فُهمت طبيعته، لكن كل هذا لم يمنع تلك اللحظة المؤلمة التي كان يعرف أنها قادمة، حين بلغت “جازية” ثلاث سنوات ونصف السنة، قرر الساعدي إطلاق سراحها لتعود إلى البرية وتمارس حياتها الطبيعية، مؤكداً أن ” القرار كان من أصعب ما مررت به، شعرت كأني أترك أحد أولادي في البرية، بكيتُ بحرقة، وكل من عرفها شعر بالحزن، حتى وصل الأمر بالبعض إلى المرض من شدّة التأثّر”.

الحملات التوعوية البيئية

هذا الارتباط الإنساني العميق امتد ليأخذ شكلاً ميدانيًا وتنظيميًا، فقد عمل الساعدي على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى حماية الحيوانات المهددة في الأهوار، خاصة مع تدهور بيئاتها الطبيعية، وغياب التشريعات الرادعة أو حملات الحماية.

وأكد الساعدي: “نسّقنا حملات توعية مع فريق من المتطوعين، وركّزنا على نشر الوعي بأهمية حماية أنواع مثل الرفش الفراتي، وكلب الماء ماكسويل، والسلحفاة النهرية. كما عملنا على الحد من طرق الصيد الجائر، مثل الصعق الكهربائي أو استخدام السموم، التي تهدد الحياة المائية بالكامل”.

ولم يقتصر الأمر على التوعية، فقد بادر الساعدي إلى “إنشاء نقاط إسعاف بيئي بسيطة، بالتنسيق مع سكان الأهوار أنفسهم، لتقديم العناية الأولية للحيوانات المصابة، خصوصًا في مواسم الجفاف. “الإمكانات كانت محدودة، لكننا شعرنا أنها بداية مهمة، تزرع الوعي وتمنحنا أملًا بأن صوت البيئة يمكن أن يُسمع إذا توفرت النية الصادقة والعمل الجماعي”.

وسعى الساعدي إلى “إشراك الأجيال الجديدة في حماية البيئة، فأسّس فريقًا بيئيًا يضم 15 ناشطًا شابًا تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا، يعملون معه على دعم مشاريع لحماية الغابات، الأراضي الرطبة، والصحارى، بما تمثّله من بيئات حيوية للكائنات البرية”.

وشارك الساعدي في “زراعة الأشجار الظلية، ووضع علامات تحذيرية لمنع حرق النباتات البرية، لتوفير موائل طبيعية للقوارض والطيور، كما أطلق عددًا من الحيوانات في بيئاتها الأصلية، مثل صقر البادية، الزرزور، الهدهد، والأرانب البرية، إضافة إلى نقل السلاحف المائية والرفش الفراتي من مناطق ملوّثة إلى مياه أكثر أمانًا في نهر دجلة”.

واختتم قوله : “أشعر أن جزءًا من الجهود بدأت تترك أثرًا ملموسًا، حيث لاحظت تفاعلًا متزايدًا من الناس على وسائل التواصل، وازدياد الوعي بقضايا مثل حماية التنوع البيولوجي ومكافحة الصيد الجائر، وأما على مستوى الجهات الرسمية، فالتقدم بطيء لكنه ممكن، خاصة حين يكون هناك ضغط شعبي أو دعم إعلامي واسع”.

ميسان – واع – آية منصور

Share this content: